Загадки IV главы Дао дэ цзин

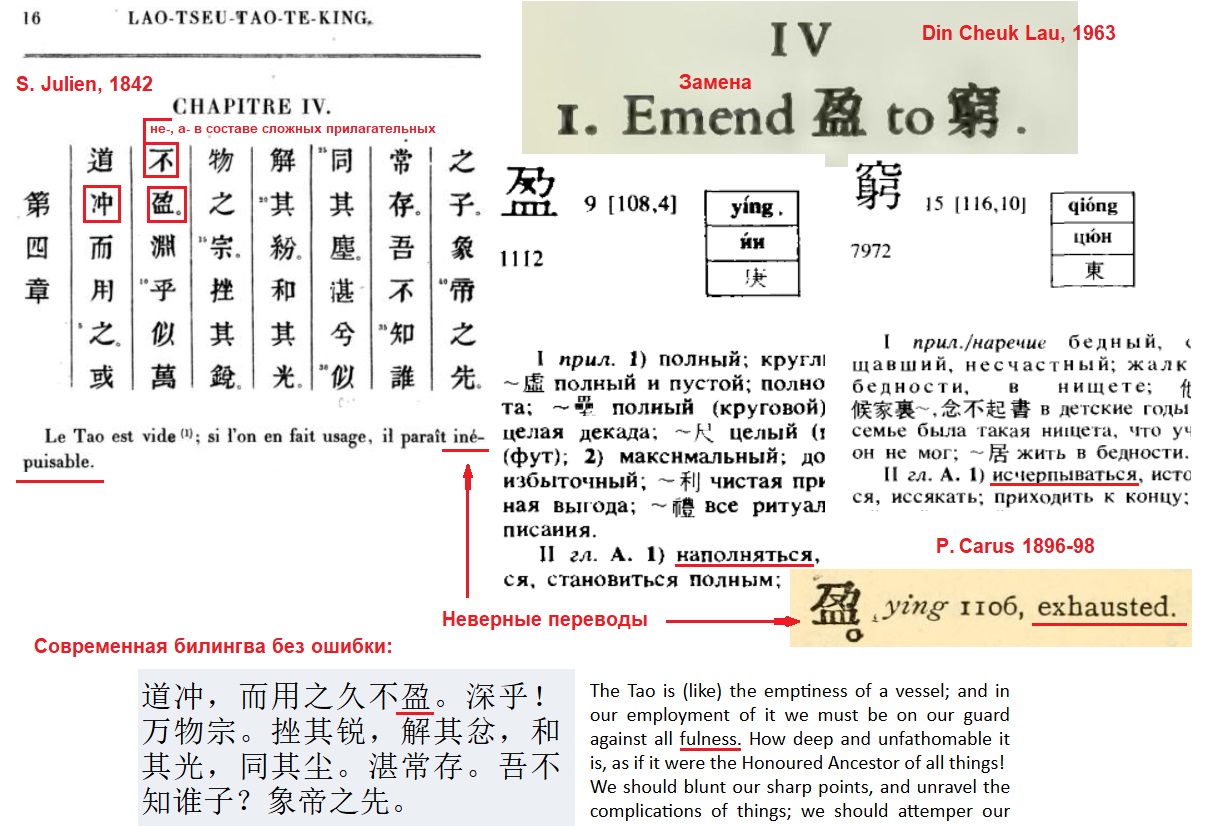

IV глава «Дао дэ цзин» (Tao te ching). Вопросов много. Первая строка – самая важная! (Для онтологии определенности особенно.) Большинство переводов, причем, очень давних, скажем француза Станисласа Жюльена (1842), уверенно говорят о пустоте, чуть позже — о пустоте сосуда (чаши), иероглиф «чун». Сразу заметим, что разных иероглифов с таким произношением много. У Жюльена нужный нам иероглиф приведен в упрощенной форме написания. Далее идет развилка! Причем запутанная, связанная с заменой иероглифов. Синолог Тинь Чхёк Лау (Din Cheuk Lau, 1963, DCL) говорит: «Слово в тексте, означающее «полный», было изменено на слово, означающее «пустой»». (Всего он говорит о 4-х разных заменах в тексте. В XI главе Лау, говоря о пустоте в сосуде, переводит как «ничто», специально оговариваясь, что это означает пустоту.) Что это за замена такая — нам еще предстоит разобраться. Но уже у француза мы встречаем ссылку на две характеристики пустоты сосуда: из нее можно черпать (опустошать) и она никогда не иссякнет, а можно ее наполнять, и никогда не наполнить. В дальнейших переводах, впрочем и у самого Жюльена тоже, одна из характеристик пропадает. Жюльен ссылается на некоего господина Ли-си-чай («G»), а также на господина Хонг-фу.

[Ли-си-чай по прозвищу Киа-меу. По словам Цзяо-хуна, комментарий к «Дао-дэ-цзин-цзай» содержится в большом собрании книг по «Дао-ссэ», озаглавленном «Дао-цзан». Однако этот критик не приводит никаких подробностей об авторе или времени, в котором он жил.]

Китайский текст Жюльен воспроизводит по: «Издание E. — Это издание под названием «Лао-Уэу-ци-киай» находится в Королевской библиотеке (коллекция Фурмона, № 288). Он был опубликован в 1530 году Си-хвеем, которого библиографы обычно называют Кхао-конг-сиен-сингом, и который иногда принимает титул Танинг-киу-уэ (то есть «врач, удалившийся от изучения «великого спокойствия»), иногда — Си-ёансиен-тинг, или «врач западной равнины».

Обратимся к переводу 1842 года («В этой главе представлены большие трудности»... Так говорит Жюльен.): каждая глава имеет название, иероглифы расположены сверху-вниз, слева-направо. Второй иероглиф во втором столбце и есть «чун». Лау говорит о замене иероглифа в третьем столбце, второй сверху в значении «исчерпаемый» (иероглиф «бу» перед ним используется как «не» с древности и поныне). «Полный» на «пустой». В IX главе Лау приводит притчу: «Это относится к сосуду, который, как говорят, находился в храме Чжоу (или Лу). Он стоит на месте, когда пуст, но переворачивается, когда полон.» То есть речь также идет о наполнении, о том, что нельзя наполнить пустоту Дао — это не удастся, «сосуд переворачивается». Жюльен при этом ссылается на «Издание G. — Лао-цзы-и (или Помощь разуму Лао-цзы, в 3-х книгах). Это издание было опубликовано в 1588 году Цзяохуном по прозвищу Пи-цзин. Это самое крупное и важное из известных нам на данный момент. В целом он предлагает полное воспроизведение наиболее известных комментариев, составленных Лиа-кие-фоа, Оу-ёутсином, Ли-си-чаем и Соу-цеу-ёу, а также значительные выдержки из произведений шестидесяти других толкователей».

Видимо господин «Хонг-фу» из их числа. Жюльен: «Это бездонная пропасть (говорит Хонг-фу, ред. G); все реки земли могли бы «собрать в его недрах, но никогда не наполнить его».

В 1896-1898 годах немец Пауль Карус тоже запутался в этих иероглифах, переводя иероглиф «полный» как «исчерпанный», то есть вкладывая другой смысл. Немудрено! У Жульена аналогично — приведен иероглиф «полный», а переводит он тоже как неисчерпаемый. В переводах русскоязычных авторов царит та же чехарда, но так как не приводится оригинального текста, то и придраться не к чему. Всегда в голове сидит замечание Лау о заменяемых иероглифах. Кто какие рассматривал – вот вопрос! Малевич, Семененко, например, переводят правильно: «не переполняется»! Но первые переводы на русский язык: Конисси, Хин-шун, Маслов и почти современные Торчинов — говорят о неисчерпаемости. Мало того, в переводах носителей языка, китайских переводчиков на английский, царит та же неразбериха.

Линь Юйтан (LY), 1948, очень важный и оригинальный для нас переводчик говорит об несчерпаемости. Зато Тинь Чхёк Лау (DCL), 1963, он хотя бы оговаривается насчет замены иероглифов. Вот, например (период 1948 - 1972, все китайцы):

4. LY 1948 Дао всепроникающе, И его применение неисчерпаемо! Бездонно! Как исток всех вещей. [Чун, «пустой», «мягкий», «бесформенный», «заполняющий все пространство». Другое прочтение, чун, «Дао — пустой сосуд». (LY)]

4. JCHW 1961 Дао подобно пустой чаше, Которую при использовании невозможно наполнить. Непостижимое, оно кажется источником всех вещей.

4. DCL 1963 Путь пуст, но использование не осушит [Слово в тексте, означающее «полный», было изменено на слово, означающее «пустой». (DCL)] его. Глубокий, он подобен предку мириадов созданий.

4. WTC 1963 Дао пусто (как чаша). Его можно использовать, но его емкость никогда не исчерпывается. Оно бездонно, возможно, является прародителем всех вещей.

4. GFF 1972 Дао — пустой сосуд; его используют, но никогда не наполняют. О, неизмеримый источник десяти тысяч вещей!

В общем, нам, не читающим по-китайски, разобраться сложно! Но понятно, что эта неразбериха неспроста и, скорее всего, имеет под собой надежное основание. Искомая пустота находится в V главе, 41 иероглиф. И он совпадает с тем, что приводит Лау. Кстати, современные билингвы не повторяют ошибок Жюльена и Каруса. На этом мы закончим наше исследование первой проблемы первой строки IV главы. Онтологию определенности устраивают оба варианта прочтения, и наполнение, и опустошение, главное, чтобы сосуд был на месте! Если китайские мудрецы имели разногласия в этом вопросе, то в целом это понятно. Пустота обладает двумя неотъемлемыми характеристиками. И кому какая приглянулась — не нам судить...

Но загадки IV главы еще не закончились...

- aegorev

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Комментарии

ИИ ДипСик:

Глава IV «Дао дэ цзин»: Оригинал, переводы, анализ

Оригинальный текст (китайский):

Переводы и интерпретации:

1. Станислас Жюльен (1842, французский):

Комментарий Жюльена:

Он акцентирует «пустоту» (冲, chōng) как ключевой символ, связывая её с сосудами (чашей), которые невозможно наполнить. Упоминает комментаторов Ли-си-чая и Хунфу, трактующих Дао как «бездонную пропасть».

2. Дин Чхёк Лау (1963, английский):

Комментарий Лау:

Указывает на замену иероглифа 盈 (yíng, «полный») на 沖 (chōng, «пустой») в ранних редакциях. Это меняет смысл: «нельзя наполнить» vs. «нельзя исчерпать». Лау считает, что оригинал говорил о «полноте», но конфуцианские редакторы изменили его на «пустоту» для согласования с даосской метафизикой.

3. Линь Юйтан (1948, английский):

Комментарий:

Линь Юйтан подчёркивает «пустоту сосуда», но добавляет, что Дао — это «источник», а не пассивная пустота. Его перевод ближе к метафоре «неисчерпаемости».

4. Современный перевод (на основе Мавандуйских текстов):

Ключевые спорные моменты:

1. Иероглиф 冲 (chōng) vs. 盈 (yíng):

冲 (chōng) — «пустота», «срединность», «гармония». В контексте сосуда — метафора ненаполняемости.

盈 (yíng) — «полнота», «переполнение». В некоторых ранних редакциях (например, Годяньских текстах) стоит 盈, что меняет смысл: «Дао полно, но его применение не переполняет».

Проблема: Конфуцианские переписчики могли заменить 盈 на 冲, чтобы усилить идею «пустоты» как основы Дао. Это подтверждается исследованиями Дин Чхёк Лау и современных текстологов.

2. Пустота vs. Неисчерпаемость:

«Пустота» (冲) — акцент на онтологической природе Дао как «ничто», порождающего «всё».

«Неисчерпаемость» — интерпретация через 不盈 (bù yíng, «не переполняется»), где Дао — источник, который нельзя исчерпать, даже будучи полным.

Философский аспект: Обе трактовки допустимы в даосизме. Пустота (сюй) — это не «ничто», а потенциал, а полнота — его реализация. Как отмечал Чжуан-цзы, «пустота вмещает всё».

3. Комментаторские традиции:

Ли-си-чай (XVI в.) и Цзяо Хун (автор «Лао-цзы-и») подчёркивали, что Дао — это «сосуд», который нельзя наполнить, так как он уже содержит всю вселенную.

Хунфу (упомянут Жюльеном) сравнивал Дао с океаном, принимающим все реки, но остающимся бездонным.

Выводы:

Текстологические расхождения связаны с редакторскими правками в эпохи Хань и Тан. Ранние версии (Годянь, Мавандуй) чаще используют 盈, поздние — 冲.

Онтологически оба варианта допустимы: Дао — это и «пустота» (потенциал), и «полнота» (реализация), что отражает дуальность инь-ян.

Переводы зависят от выбора редакции и философских предпочтений. Например, Лау и Жюльен следуют конфуцианской редакции, тогда как современные переводы (на основе археологических находок) ближе к оригиналу.

Рекомендация: Для анализа 4-й главы стоит обратиться к критическим изданиям, учитывающим Мавандуйские и Годяньские тексты (например, работы Роберта Хенрикса). Это поможет минимизировать влияние поздних редакций.

ИИ ДипСик:

Толкование главы 4 «Дао дэ цзин» в контексте Комплексного Двоичного Исчисления (КДИ) 1315

Оригинальный текст главы 4 (перевод Ян Хин-шуна):

Ключевые концепции главы 4 и их связь с КДИ

https://chat.deepseek.com

Пустота как потенциал бинарных взаимодействий

Дао описывается как «пустое», но при этом неисчерпаемое. В КДИ пустота аналогична базовому состоянию системы (0), которое, однако, содержит в себе потенциал для всех возможных бинарных комбинаций (0 и 1). Эта «пустота» — не отсутствие, а источник динамики, где противоположности (полное/пустое, бытие/небытие) взаимодействуют, порождая структуры1315.

Пример из текста: Замена иероглифа «полный» (盈) на «пустой» (冲) в ранних редакциях отражает бинарный принцип: противоположности не статичны, а взаимозаменяемы в зависимости от контекста13.

Неисчерпаемость и бесконечные комбинации

Дао сравнивается с сосудом, который невозможно наполнить до конца. В КДИ это можно интерпретировать как систему, где даже при наличии ограниченных элементов (0 и 1) количество их комбинаций бесконечно. «Неисчерпаемость» Дао соответствует принципу экспоненциального роста сложности в двоичных системах1314.

Комментарий Люй Дунбиня: «Дао — Уцзи (беспредельное), а имя — Тайцзи (великий предел). Их взаимодействие рождает мириады форм, как бинарный код генерирует алгоритмы»15.

Дао как прародитель всех вещей

Глава подчеркивает, что Дао предшествует даже «небесному владыке» (высшей структуре). В КДИ это соответствует базовому уровню системы, из которого возникают все возможные состояния. Аналогия: двоичный код как фундамент цифровой реальности139.

Контекст Мавандуйских текстов: В древних редакциях «Дэ» (добродетель) предшествует «Дао», что напоминает инверсию бинарных состояний (0→1 или 1→0), сохраняющую целостность системы9 (https://www.synologia.ru/a/%D0%94%D0%B0%D0%BE_%D0%B4%D1%8D_%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD).

Сглаживание противоречий и гармония

Упоминание о «притуплении остроты» и «умерении блеска» Дао отражает даосский принцип уравновешивания противоположностей. В КДИ это соответствует оптимизации системы через баланс бинарных элементов. Например, устранение «хаотичности» — аналог минимизации ошибок в алгоритме13 (https://ru.anarchistlibraries.net/library/lao-czy-dao-de-czin).

Философский аспект: Как в КДИ бинарные противоположности (истина/ложь) формируют целостную логику, так и в Дао пустота/полнота создают гармонию15 (https://dadaotang.ru/?p=494).

**Дао и «пылинка» — микроуров... The server is busy. Please try again later.

используйте "перевод" А.Кувшинова

https://lib.ru/POECHIN/lao3.txt

(Саша из новосибирского академгородка, презирал логику, философию - Дэ (точный перевод), всё и всех, кроме своего видения Дао, как он сам его понимал, не знал китайского языка и выдумывал свой перевод в конце 1980 - начале 1990-х на лету, жил за счёт продаж этой книги, каждый год переиздавал с уточнениями, он тогда считал себя шаманом-музыкантом, играл на горящем пианино на горящем катере, пока тот не утонул, стучал в огромный медный гонг, рыча как медведь, позже учил Дао бродячих собак на пляже в Падучери, в ашраме Ауробиндо ему было скучно, постил всё это в социальных сетях, затем практиковал платные психотренинги в Питере и писал мемуары), зарабатывал на жизнь как мог.

этот его перевод - самый точный, в нём нет никакого смысла как и в Дао,

Дао=Сущее Парменида, то, что есть, суть вещей, сама жизнь, объективнвая реальность

то, что вызывает образы в сознании, самый точный - Дэ (философия) =-1+3-3+1=111.010.101.000,

вывод С всегда равен исходной посылке А, вторая посылка Б неопределена.

-1+3-3+1=действие по обстоятельствам страдания существованием=умозаключение о бытие объективной реальности переживаемого=критический анализ своих представлений объективной реальности желаемого

Дао это вещь в себе Гегеля, отношение вещи к ней самой, единство инь/ян, 1=F/F=qcp+ x e-B=1 х 1 = 1 квантовый конденсат, полная неопределённость физического вакуума, пустота, вселенский принцип порядка, рождающий 8 стихий (смыслов=различий=онтологических категорий:

модель куба, стихии его вершины, Дао - центр, точка отсчёта, всё в мире - комбинации стихий, а значит и путь Дао (всё), Дао всё и ничего

-2=110 -1=111

+3=010 -4=011

*=Дао=-1+3-3+1=111.010.101.000

+4=100 -3=101

+1=000 +2=100

)

---

качество действие

бытие (обстоятельства, время и место) положение

*=Дао=-1+3-3+1=111.010.101.000

количество претерпевание (страдание)

обладание сущность

---

откровение, постулат осознанность, умозаключение

представление память, созерцание

*=Дао=-1+3-3+1=111.010.101.000 - нет различий категорий

понимание, знание полисемия, источник образа объективной реальности

переживание, имя определение

---

стихия водоёма стихия неба

стихия воды стихия ветра

*=Дао=-1+3-3+1=111.010.101.000 - нет различий категорий

стихия грома стихия огня

стихия земли стихия горы

---

Древнегреческая философия сущего, через греко-буддизм попала в Китай, была переработана и искусстно состарена

Дао дэ цзин - калька утерянной поэмы Парменида, Лао цзы - калька Парменида

факт, что мода на рассказы обучении Конфуция (втч и о его споре с Лао цзы по поводу полноты и пустоты Дао) появилась через 300+ лет после его смерти, в время поздней античности Древней Греции, Конфуций - искусстно состаренный собирательный образ Платона и Аристотеля

Учение Парменида о сущем (Дао) на Западе тоже было искажено интерпретаторами, особенно переводами на латынь

но в результате интерпретации Китай подарил миру искусство 6 века, модернизм 12-20 веков в Европе, а так-же презрение к западному рационализму, поэзию вместо формальной логики

но источник один

Интересное исследование, спасибо. Когда речь о Первоисточнике, путаница в выражениях, да и в понимании, естественна, ибо выразить невыразимое - это творческое действие, всегда уникальное. Описать его можно лишь относительно верно. Заглянуть в истину можно лишь став ею на мгновение.

Эхо ...4

Неисчерпаемо Дао, пусто.

О, Глубочайшее! Мира Отец!

В каждой пылинке - источник сердец,

И в хаотичности - стройно, чисто.

Чье порождение Ты, я не знаю.

Дао предшествует Вечности краю…

Пустотность, неисчерпаемость, неделимость, единство Хаоса и Хроноса, монада смысла, атом духоматерии Демокрита, суть Бытия, Дао Лао Цзы - разные формы выражения одного и того же - Единого, отражаются и в Теогониях, и в Учениях античных мудрецов. Так чувствуется источник.